カテゴリー

月別アーカイブ

『気になるオモチャ』カテゴリーの投稿一覧

さて、台湾二日目の私たちは…2017.2.5.

そんなわけで、2日目。

約束の時間にバスが来ない。

ぼーっとする一同。やむを得ず、近くを通りかかった野良犬とひとしきり遊ぶ。

で、やって来たバスに乗り、一路、観光名所九份に。

「千と千尋の神隠し」のビジュアルイメージの元となった九份は、国内外の観光客が集まる名所。へんてこオモチャの名所でもあります。

ひとしきりうろつき回り、怪しげな食べ物と怪しげなオモチャを堪能。

そこから先は、今回の旅行の目玉、おもちゃ屋ハシゴ。

まずは、海外の商品を安く打ってくれるお店で、物色。

現地の人もあまり行かない怪しげなステーキ屋で昼飯。

巨大なステーキに、一同悶絶。

そこから、割とマニアックなお店を2軒ほど回る予定が、1店舗はお休み。もう1件は、なんと先週廃業。なんてこったい。

でも、途中で見かけた普通のオモチャ屋に戻ってみたところ、これが大当たり!

けっこうほくほくな社員達。

さらに、そこのお店で、結構古いプラモデルが売っているというお店を聞き出し、移動。

ここもヒット!

日本では絶版で入手困難なプラモデルがわんさか出てくる出てくる。

ここで、一旦ホテルに移動、荷物を下ろす。

あれ、みんな沢山買ってるなあ、と思ったのですが、僕が一番多い…?

そこから更に、サブカルの集まるビルに突入。

ここでは何も買わない!と近いつつ。

でも、社員達はあらたなスイッチを入れ、またも買い物ラッシュ!

ここで、そろそろ体力的にも限界を迎え、後ろ髪を引かれる思いで集合して、上の階のそこそこの中華料理屋で食事。

ここで、散開。

夜市に行くもよし、町を散策するもよし、部屋に戻るもよし。

で、部屋に戻り、オモチャの整理。

さて、どうやって帰ろう…

集まれ!ボルトロン祭り!2016.11.22.

「百獣王ゴライオン」1981年のアニメ作品。玩具的には、前年のゴッドシグマ、ゴーディアンからの、ポピーのDX超合金初の、すべて動物型のロボットが合体する、非常に先進的なロボット玩具です。手足の先端が動物の顔、というデザインは、近年の戦隊ロボでも伝統的に使われている便利なデザインですね。

そんなゴライオン。

その後海をこえまして。翌年の「機甲艦隊ダイラガーⅩⅤ」とともに、「VOLTRON」タイトルで編集版が放送。大ヒットを博し、アメリカに於ける、アニメ巨大ロボットのパイオニアとして、ある種国民的なキャラクターになったワケです。

そこで、1枚

ちょっと集合写真。これ、全部、「ゴライオン」じゃなくて、「ボルトロン」。

マテル、トレンドマスター、トイナミ、さらには中国の玩具メーカーまで。

多種多様、サイズもまちまちな代物ですが、ディフォルメの小さい方はともかく、あとの5種はすべて、5体のメスライオンが合体する、所謂ゴラインなワケです。

愛されてますねえ。

最大のマテル社の代物は、身長が60センチ近くあり、某トラ○スフォ○マ○のバカデカイヤツと同じサイズ。というか、そいつをしまう為に、引っ張りだされてしまったんですけどね。

ちなみに、他にも、

ステルスボルトロン。

ボルトレックス、なんてのも有ります。

こいつに至っては、顔がゴライオンなだけで、5でもライオンでもないという、素晴らしい代物。

今年の末には、新作のアニメから、こんな素敵なアイテムのリリースも。到着が楽しみです。

で、まあ、なんの話をしたかったのかと言うと。

今回、トレンドマスターさんのプラ製の合体トイを入手して、片付けついでにこんな記念写真を撮っていたのですが、

こちらの商品、なにが凄いかって。

形状、ギミックは、基本、所謂超合金と同じ。ロケットパンチも含め、合体も完璧に。

その上で、さすが、アメリカの玩具。日本ではそれで充分になるのですが。

大型ミサイル発射。ロケットパンチがない3体には、大型ミサイルギミックが。

黒以外の4体には、胴体にプルバック搭載で、ダッシュ走行可能。

さらには、コクピットにインチフィギュア搭載。

で、合体。プロポーションは、基本問題無し。

日本のオモチャと違うってこと、分かるでしょうか。

そうです。ギミックが満載。

このオモチャで、いつまでも遊んでられるかのようなギミックが、スキさえ有れば、入っている感じ。

つまり、キャラクターを作り、底に込めたギミックをTVで出して、逆に劇中再現として、ある意味フィギュアを作っていた日本の玩具に対し、キャラクターをモチーフに玩具を作る、という考え方のアメリカの玩具との差、ってことですね。

この辺、学ぶべき部分が多々ある気がします。遊びが有ると言う事は、「欲しい」が少しだけでも増える訳で、より売れるって事ですよね。

そんなハングリーさが、日本では少し欠けているのかもしれないと、トランプ次期大統領の顔を見ながら思う訳です。

ちなみに、インチフィギュアと言う事は。

やはり、あの隊員が乗れる!

ちなみに、マテル版は

3.75インチの定番サイズフィギュアが乗れる。ってことは、あの小さな巨人が乗れるってことですか?。

なるほど、納得。

今度やってみよう。

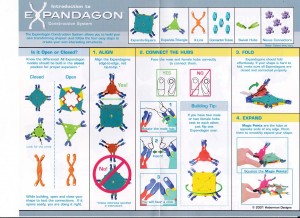

エキスパンダゴン。パンダの怪獣では有りません。2016.11.6.

凄く昔に、ああ、買いたかったなあ、あれ。という商品が沢山有りますよね。

これが、キャラクター物だと、今の時代、いろんな方法で入手が可能なのですが、ネット販売が主流になる前に発売された一般玩具の場合、中々入手する手段も無く、あきらめざるを得ない事が多いのです。

そんななか、17年ほどの時間を超えて、ようやく手に入った憧れのアイテム。

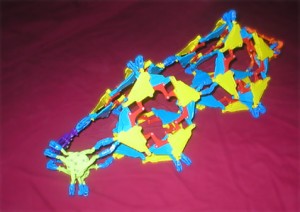

それが、この、HOBERMAN社のブロックトイ。EXPANDAGONの、Gro-bot。

このブロックにであったのは、その昔、若かりしとき、とある人に招待されて、ニューヨークトイショーに行った事が有るのですが、そのときに出会いまして。

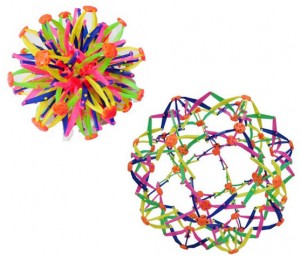

これ、フレームボールって、ご存知でしょうか。

転がすと、拡大するボールのオモチャ。よく、ファミレスとかにありますよね。

これを、ブロックにした物,と言うのが、このEXPANDAGON。

Chuck Hobermanなる人が発明したシステムによって、二叉、三つ又、四つ又のユニットをフレキシブルジョイントで接合する事で、一カ所を動かすと一気に拡大するユニットをくみ上げる事が出来る。

これは凄い!感動しましたよ。ぶっちゃけ、目から鱗ですし、ブロックオモチャ好きとしては、こんな発送は無かったと、即、基本セットを1セット購入して帰ったのですが。

日本に帰って、色々組み立てて堪能しつつ、箱に入っていたカタログを見たところ、どうやら、モーターユニット付きの商品が有るらしい。つまり、この伸長、収縮を、電動で行ってくれると言うのだ。

なんと…!

とは言え、当時はネットで購入という発想も無く、ニューヨークに住む姉に頼もうかと思ったのですが、そもそも理解も得られず、完全にあきらめきっていたのですが。

有るんですねえ。先日、偶然、YAHOOショッピングで見つけました!

これです。これ。

で、早速購入。で、ようやく手元に到着!

ただ、如何ですねえ。

17年と言う時間は、期待値を上げ、逆に、プラスチックの硬度を下げるのです。

まず、伸長、収縮の運動に関しては、さすがに当時のモーターユニットですし、玩具の専門メーカーでもないので、クラッチが有る訳でもなく、開ききったら自分でスイッチを切り替えて、閉じる方向にしなくてはならない。

で、その伸長運動を使って歩かせようと言うハラなのですが、その動作に、経時劣化したプラスチックが耐えられず、早速何カ所か折れてしまい…。

修理をする手も追い着かず、こちらの気持ちがリタイア。

悔しい。もう15年前にぐらいに出会いたかった!

でも、感動は変わらず。オモチャとしての楽しさは、期待通り!

こんな感動できる玩具、中々出会えないですよ。

やはり、玩具は発想力だなあと、しみじみ思います。

動きを組み立てるってこと。2016.9.12.

「動き」を組み立てるっていう概念に興味があります。

それこそ、学生の時の卒業制作がそういうテーマでしたので。

回転、往復、移動、など、動きってのは、色々な概念が有る訳で。

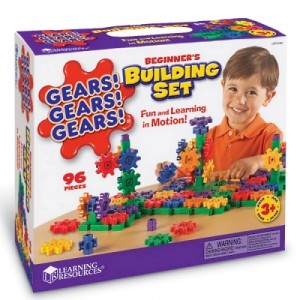

凄く簡単なのだと、ギアブロック。

このタイプは、同じ名前で、色んな種類が有ります。単純に「回転」直にギアで伝えて行く玩具。

発展系では、こんなのも。

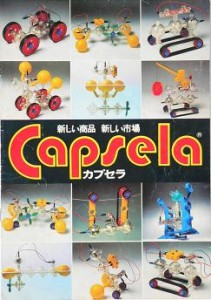

それから、有名なのだと、こやつ。カプセラ。

日本では3度も、別のメーカーによって輸入されたのですが、鳴かず飛ばず。こいつの凄さは、電動ユニットから、カプセルの中に入ったギアを使って、様々な方向に動力そのものを伝達して行く、という昨日。弱点は、基本、回転軸を様々な場所に引っ張る事が出来る、という昨日のみなのと、ギア部分を構成する、カプセルそのものが大きすぎる上、形が特徴的すぎて、車、とか具体的な形状に見えないという点。僕は大好きですけどね。サイエンスっぽいし、バーバパパの家みたいだし。

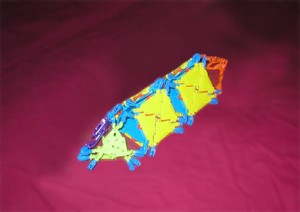

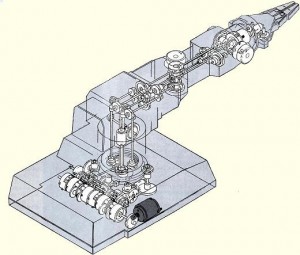

そういう意味でも、ある種、動きを組み立てるの頂点が、こいつ。

サイテックス。動くオモチャと言えば、トミー。ZOIDSをブロックにする事をテーマに作られたサイテックスは、非常に優秀で、基本、カプセラと同様の動力伝達型なのですが、その先に着くパーツのバリエーションと、SFっぽい世界観がマッチングして、かなりカッコいいメカが作れます。

慣れるとかなりの自在性を発揮するので、遊びがいが有ります。

最近だと、Artecというブロックで、ロボットを作ると言うテーマのブロックセットがあったり。

HEXBUGの新シリーズとして、HEXBUG-VEXという電動ブロック玩具が出て来たり。

ただ、組み立てた結果、動く物が作れる、のと、動きを組み立てる、では概念が違っていて。

その辺、サイテックスが一番近いかと思うのですが。

でも、特定の動きをするユニットを、伝達した動力の先端で動かすだけ、と言えば、それまでになってしまいます。

と言う事は、いろんな動作を、自由に組み立てて、自分が目的とする「動き」を組み立てる事が出来るのは、というと、結局、

LEGOテクニックになっちゃうかなー、って思う。

実際、海外で暮らしていた頃、日本のオモチャのカタログを見て、こんな動きをするオモチャが作りたい、と思うと、手に入らないので、写真を見ながらLEGOで作っていたものです。

ああ、やっぱLEGOは凄いなあ。

なんか、オチがあらぬ方向に行ってしまった。

ちょっとわけ合って、間があいてしまいました。2016.8.28.

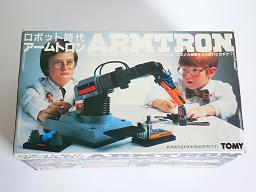

アームトロン。

旧トミーが生み出した、ある意味トミーの象徴的な玩具です。

いわゆるマニュピレータ、ですね。1982年発売。

工業用の作業アームのミニチュアみたいに見えるこいつ。

手元の二つのレバーで操作して、自由にアームを操作します。

今の技術であれば、簡単に出来そうな装置ですが、多分、当時の技術でも、出来なくない物だと思います。

ただ、この商品の本当の凄さは、動く事、その物ではないのです。

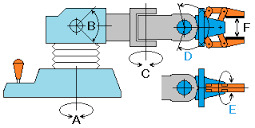

旋回、上下動、中間点での曲げ、クランプ部の立て回転、ロール、クランプ部可動。

これだけの動作を、実は、たった一つのモーターで行っているのです。

一つのモーターからの動力を、大量のクラッチで切り替え、操作する。

もはや、信じがたい構造物です。

で、そもそも、何をして遊ぶのか?

それは、正直不明です。

一応商品には、なぞのパーツが入っていて、それをつかんで,適切な場所に置く、という遊びが出来るようになっていますが。

でもこれ、楽しいのか?

しかも、1モーターの弊害で、レバーの切り替え時に、少しだけ、別の部分が動いてしまうのです。

なので、この遊び、非常に難易度が高い。

こんなものを、売ってしまうあたりが、さすがは技術のトミー。

で、これをいつか分解してみたい、と前々から思っていて、ふと偶然見つけてしまったのが、この「アームトロン2。

うーん。どうみても全く同じオモチャだ。

でも、確認してみなくては。全く同じであれば、元のアームトロンを分解する時に、回答として役立つし。で、さっそく購入。

ああ、全く同じだ。

で、こいつの発売がいつなのかインターネットで調べようとしたところ、

もう一個見つかってしまいました。

アームトロンデスクトップ144。なんか、それっぽい名前。でも。絶対同じ物だ。

なので、これも探し出す事に。で、時間がかかってしまいましたが、

ついに入手。

勢揃い。ああ、幸せ。これでいつでも、分解が出来るってモンです。

いつか、仕事を辞めて時間が出来たら、じっくりバラそうと思ってます。

でも、こうなると、この3つと別に、分解用が欲しいですね…

原点に立ち返って。2016.7.29.

ゲゲゲハウス。というオモチャが有る。

言わずと知れた、ゲゲゲの鬼太郎の家、という体の商品である。

先日、トレーシーアイランドというテーマで、同じモチーフで年代やメーカーの違う商品、という調べ方をして面白かったので、今度はこの、「ゲゲゲハウス」を考察してみたい。

ゲゲゲの鬼太郎は、故水木しげる氏のマンガをアニメーション化した作品で、面白い事に、10年に一度、必ず番組になっている。で、本来なら、この2010〜の10年期に、不動の目玉の親父、田の中勇氏が亡くなってしまったため、番組が作れる事も無く(邪推)、そこに「妖怪ウォッチ」がハマったのだと信じている。

1960年代の白黒版を皮切りに、私の世代の1970年代版、夢子ちゃんで有名な1980年代版、空前の妖怪ブームに作られた1990年代版、萌えキャラ化した猫娘の2000年版とあるなか、実は、玩具マーチャンが乗っかったのは1980年版からなんですね。1970年代版は、ちょっと調べにくいので難しいのですが、大きなメインスポンサーが無かった様です。

1980年から、バンダイが版権取得し、武器になるオカリナのなりきり玩具、鬼太郎や親父のプラトイ、妖怪達の塩ビ、ソフビ展開と、大きく玩具展開をしていくなか、フラッグシップになったのが、やはり、「DXゲゲゲハウス」です。

当時まだ、PVCフィギュアが単色の時代。PVCフィギュアコレクションのプレイセットとしての、ゲゲゲハウスは、ハガキが入る妖怪ポスト、回転して開く2階がある非常にシンプルなハウスオモチャで、スイッチで車が発進するのだが、車って、そもそも…。という感じ。

コレ以外に、ゲゲゲハウスにはデラックスの付かないその他のハウスオモチャが存在。

各妖怪をモチーフに、複数展開。種類に関しては、現在調査中ですが、結構有るみたい。フィギュアこそとそうされていませんが、作りがしっかりしていて、雰囲気のよい商品です。

これが、1990年代になると、京極夏彦のヒット等を皮切りに、日本中で妖怪画展が行われる空前の妖怪ブームに。

この年の鬼太郎は、原作の空気感を良く表現しており、妖怪の描き方もしっとりしていて、バトル路線まっしぐらの1980年代版と違った風合いに仕上がっていて、一番スキなシリーズですね。

この時の「DXゲゲゲハウス」は、不思議と屋根の形が四角くなって登場。

フィギュアも時代的に塗装できる様になり、さらにマグネットギミックを搭載して、フィギュアを所定の位置に置くと、ドアが開いたり、車が発進したりと、様々なギミックが発動する優れもの。卒塔婆が置いてあるあたりも、非常にGOOD!ただ、どうあっても車はあるらしい。

この年代は、海洋堂等が意欲的にミニフィギュアを世に送り出していた時代で、妖怪物の主流は、リアルなミニフィギュアの方向にだいぶお株を奪われ、本家鬼太郎の商材よりも目立っていたイメージでした。沢山買ったし(笑)

この時の周辺商材は、ゲゲゲミニハウス。

マグネットギミックを一つだけ搭載した、割と良いオモチャ。

で,2000年代になると、オモチャの考え方も変わって来て、電子オモチャの方向に。

ハウス成分はだいぶ亡くなり、展開してなぞのバトルステージに。

フィギュアの裏にスイッチピンがあって、キャラクターの声を再現。

遊びとしては、分かるけど、ハウス玩具ではないなー。

で、周辺玩具も、ボーイズトイからではなく、キャンディ部から、妖怪横町として。

ハウスも、ギミック路線の物が、キャンディ部から。

こういう展開が、時代を反映してますね。

年代が違う、同じキャラクターの同じコンセプトの玩具。調べると、非常に面白い変化が見えて、楽しいです。

もう少し、探してみたいですねー。

ZOIDSブームっていう時代。2016.7.6.

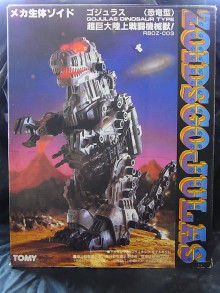

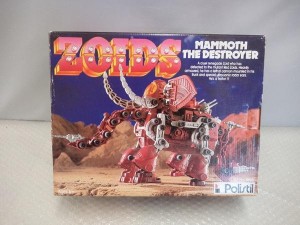

1083年に発売されたメカ生体ZOIDS。

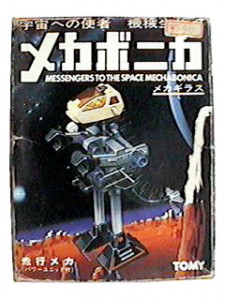

そもそもは、その前年にZOIDSの名義で、海外で展開された、知育玩具色の強い商材を日本にも引いて来て、メカボニカとして売り出されたのが最初。

これが売れなかったので、パッケージを変えて、設定を作って打ち出したのが、日本版のメカ生体ゾイド。共和国、帝国などの設定や、翌年のゾイドゴジュラスの展開等で、非常に人気を博したのは、割と言う名な話。ウィキペディアにも載ってるし。

で、今回のネタは、ゾイド人の流転に関する小ネタ。

オモチャ業界は、流行るとすぐ真似をする。

美しい位素早く、確実に。

例えば、学研の「THE ROBOGORON SERIES」

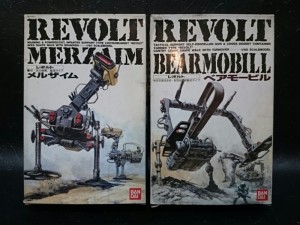

バンダイからも、レボルトシリーズ。

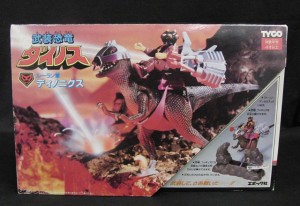

エポック社も、引き物で、海外の商品の日本展開で、ダイノスシリーズ等を展開。

レボルトは、歩き方そのものを売りにした「メカ」でした、電動などで、歩行する動物、という切り出しでの商品達が、群雄割拠した時代だった様です。

で、そもそもノンキャラクターだった唱和のゾイドは、それ自身もが、派生商品を生み出す訳です。

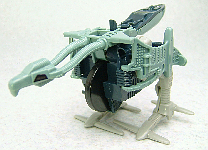

たとえば、このスタリアス。

ビックマンクスにスターランナー。今でもお気に入りのこの2種は、フライホイールを用いた歩行トイ。ビックマクスは4種の形態に変形し、それぞれフライホイールで歩行、走行。スターランナーは、歩行中に変形し、フライホイールで走行する飛行機に変形。

その飛行機形態の機首には、ゾイド人が!

ちなみに、海外のゾイド商品では、日本では全く見られない、動物でも何でも無いよくわからない物が。

で、日本では、こんな物が。

超次元戦隊ラッツ。ゾイド人が乗った、ゼンマイで歩行や武装アクションをするロボットが乗り込む、ビークルメカのシリーズ。もう、ゾイド人が乗ってる事に意味が有るのか?。これに関しては、ようやく材料が揃って来たので、もう少し調べてみたいシリーズ。

さらには、こちらは割と有名な、サイテックス。

こいつは、所謂ブロックトイ。モーターユニッtから動力を伝達し、様々な部位でアクションを起こす。

こいつのジョイント規格が、グレードアップゾイドのジョイントになってるんですね。

こいつにもゾイド人。はつのメッキじゃないヤツが付属。でもパッケージには、思いっきりゾイドジオラマベースのパーツが使われている。

で、昭和ゾイド終演後に登場した、Zナイト。

こいつらも、ゾイド人。すごいですね。何にでも乗ってやがる。

で、とどめが、これ。

生体メカゾーン。

これに至っては、メーカーはロング。フックトイメーカーですね。

でも乗っているのは、見まごう事なきゾイド人。

資料が乏しく、箱にもカタログにも発売年月日の記録が残されていないので、中々、その時代に何があったのかまでは判りませんが、ゾイド人。色々あったんですねえ。

ああ、これは、所謂コピー的な物かと思うのですが、アメリカの、MULTIMACという商品。

サイテックスとラッツを足して割った感じ。もちろん、メッキのゾイド人。

そんなワケで、繁殖しつづけるゾイド人なのでした。

「赤いサラマンダー」。2016.6.24.

中2の冬。それまで住んでいたヨハネスブルグを離れ、日本に帰る事に。

冬休みを使っての移動だったので、ちょっと寄り道して、ロンドンとパリに立ち寄った。

そのパリで、生まれて始めて、海外の仕事をしていて、語学堪能な筈の、信頼しきっていた父親が言葉がわからない、という恐怖体験をする事になるのだが、それは、置いといて。

真夏のヨハネスブルグから、ほぼ真北に飛んで、真冬のロンドンのヒースロー空港。

初めてのヨーロッパは、くっそ寒い、という印象。

でも、繁華街は非常に栄えていて、また、アフリカには無かった、「地下鉄」という、子供が自力で町を移動できるツールが非常に感動で。

アフリカでは、どこに行くにも、親の車が必要だったので、当時中学生だったボクは、フリーパスを手に、勝手にロンドン観光に。

とは言え、行き先は当然オモチャ屋。いや、大英博物館とかは、家族で行った上で、ですよ。

一人で入ったピカデリーサーカスのオモチャ屋さんは、非常に色とりどりで、アフリカのおもちゃ屋も、立派なところは立派だったし商品的にも、また文化的にもヨーロッパ的だったので、そんなに外れていはいないのですが。

そこで、こんな物を見た、と記憶に引っかかっていた商品が有るのです。

当時、すでに日本で発売されていたゾイドが大好きで、でも、手に入らなくて。

日本から来てくれた従兄弟に買って来てもらったり、ほんのちょっとずつ、持っていたのですが、基本手に入らないので、友達の家に届くコロコロコミックの商品写真を見てクランクの配置を読み取り、逆にふんだんにあったLEGOのモーターを使って再現したりしていたぐらい、好きだったのですね。

それが、今の仕事に生きているんですけど。

で、そのロンドンのオモチャ屋で、幻の様に見かけたのが、「赤いサラマンダー」いかにも、低国軍仕様の色味のサラマンダーが、あった気がしたのです。

もう、30年も前の記憶。

でも、手持ちのお金もそんなにないし、しかも、よりによって「サラマンダー」は、唯一持っていたモーターゾイドだったので、同じ物の色違いを買うなんて選択肢は、当時の中学生の小遣いレベルでは存在せず。

なくなくあきらめたのですが。

あれは何だったのか。

ホントにそんな物があったのか。

そしてなによりも、なんで、買わなかったのか。「悪」のサラマンダー。すげえ燃えるじゃないですか。

そんな後悔を抱えて30年。

見つけてしまいました。

こいつです。

まさに、コレ。

入手?しましたとも!

手段は問いません。

ホントに存在したんですね。

調べると、こいつはヨーロッパ輸出仕様で、コレ以外に、タイトルがZOIDSになっている

もう一種がいるらしいです。

そうそう、こいつも。ありました。記憶の片隅に残ってます。

これは、ZOIDS仕様ですね。

でもまあ、探してみるもんですね。

やはり、オモチャは一期一会。

出会ったときに買わないと、ずっと後悔するのですよ。

なんか、ひどく感動しました。2016.6.5.

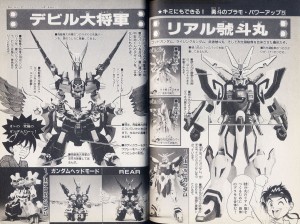

リアル號斗丸。

知っている人は、コミックボンボンの読者だった人たち。今もう、30歳ぐらいでしょうか。

近年、中国で、独自のプラモデルが作られる事が増え、オリジナルな物も有るのですが、ガンダムのキャラクターの中から、向こうで人気のあるキャラクターを独自に商品化する事も増えて来ています。

まあ、所謂海賊版ですね。

違法な物です。

とは言え、仕事がら、色々チェックもしている訳で、中には、ああ、コレ欲しいなってものも結構有ります。

実際に、買って作ったりもしてるんですけどね。

で、そんな中。

リアル號斗丸。

海外のキットには、インジェクションキット以外にも、キャストとインジェクション関節を組み合わせるような物や、キャストパーツで既存商品の外装を作ったりする物が有ります。

そんななか、メタル製のフレームを搭載して、自在にアクション可能なキャストキットっていう新しいカテゴリーの商材として行きなり発出しで選ばれたのが、このキャラクター。

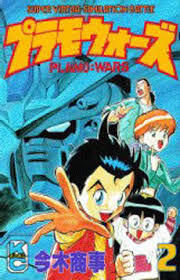

でもこいつ、そもそも、出自は、プラモウォーズの作例ですよね。

こんなものが、20年も立って、キャストキットとはいえ、プロパーの商品になるなんて。

で、なんでこんな話をしているかと言うと。

これ、ボクがまだ、学生のときに作った作例なんですよ。

まだ大学4年生の時。前の会社に夏休みにバイトで入って、内定をいただいた状態で、卒業制作に挑んだのですが、それこそ、その休みのバイト代が安すぎて(笑)卒業制作後、スッカンピンになっちゃったんですよ。それで、なんか仕事ないかって、会社に行って、試作品の仕事を2、3貰って。

で、そんなとき、コミックボンボンで新しく始まるプラモデルマンガの作例を頼まれていて、お前もやってみないかって言われて。

最初に作ったのが、ドラゴンガンダムベースの、龍系のパーツでまとめた機体。これは、最初にマンガに登場したんじゃないかな。

で、その後が、添付の2体。デビル大将軍は、なんだか別の人が考えた事になっていて、ああ、そういう世界なんだなって実感した覚えが有ります。

このあたりが気に入られて、バンダイに呼び出されて。もう少し色の勉強をしなさいって言われて。

で、それから3年。長谷川指導員と二人三脚で。

楽しかったですね。

そんな作例が、商品化。まあ、当然そのままではないですので、あくまでインスパイアって事なんでしょうけど。

でも、嬉しいですよ。

まあどっちにしても、違法なんですけどね…

韓国のロボット戦争、激化2016.5.15.

先日実際に問屋街に足を運んだぐらい、気になって仕様がない韓国玩具事情。

TURNINGMECARDのような、オリジナルの競技ホビーが登場する中、相変わらず乱戦状態の合体ロボットジャンル。日本からみると、うらやましいの一言につきる。

先駆者YOUNGTOYSは、定番TOBOTに続いて、BIKLONZを展開。セカンドシーズンのMEGABEASTは、日本の玩具好きをザワツカせ、前々から韓国の玩具デザインとその成形精度に着目していた私としては、ようやく、ただのパチもの扱いする不遜な日本のユーザーの目を覚まさせられたかな、と思いました。

そんな中で、今年は、TOBOTのストーリーを一新。変形ロボットによるレースものという新機軸を打ち出した、TOBOT ATHLONに。6話目で、アドベンチャーWがゲストで出て来たので、世界観は共有しているみたいですが、主役ロボのアルファのデザインは、正直、今までのYOUNGTOYSのメカデザインの中でも、多分、トップクラスのレベル。これは、正直勝てないわ…と打ちのめされました。

一方、SONOKONGTOYSは、TURNINGMECARDが中国上陸を遂げつつ、HALLO!CARBOTも順調に展開中。大型合体ロボや、低単価廉価版、動物型ロボに変形する新キャラ、一発変形物等、バリエーションも幅広く。

そんななか、日本でも展開していたロボカーポリーを展開していた、プラモメーカーで有名なACADEMY社が、この度、アニメではなく、特撮でこのロボット市場に参入。

LEGENDHERO。

番組のクオリティも中々ですが、マスコットキャラ件パートナー件変身アイテムは、小型のロボットに変形。ストーリーは、三国志をモチーフに。デザインも中国を意識したデザインで、確実に、中国への輸出を意識した作りに。

合体ロボも、大型メカがロボの本体を構成し、胸に合体するメカによって、頭部と胸部が変わって別のバリエーションに。合体メカはさらに腕や足にも合体可能で、写真のキングマジェスティフェニックスは、7体合体が可能。

コレ以外にも、あと2体。手元には届いているのですが、まだ未開封の、同様の機構のロボが。

楽しみですねえ。

タカラが勇者をやっていた頃、

バンダイの戦隊、タカラの勇者、トミーのエルドランでそれぞれのコンセプトで新しいロボを次々世に送り出し、非常に盛り上がった物です。

70年代後半から、80年代にかけての、ポピー、タカトク、クローバーが無くなって以降、ロボット玩具が盛り上がった2度目の乱戦期と言えた、90年代。まさに、玩具好きには夢の時代でした。

そんな市場が今、韓国で展開される訳ですね。

羨ましい。

敵が居て、市場を食い合うからこそ、より新しいコンセプト、新しいギミック、新しいデザインさらには新しい映像が生み出されていくのですよ。

ああ、また、東大門の昌信洞に行きたい。

そんな盛り上がっている市場を、肌で感じに行きたいよー。

![DSC_0363[1]](https://www.astrays.jp/astrays/wp-content/uploads/2016/05/DSC_03631-168x300.jpg)